Le mardi 1er avril, j’ai eu l’occasion de suivre un webinaire intitulé :

Aménagements du malentendant : aides techniques, solutions, financements ?

Organisé par la SFA (Société française d’Audiologie) le Webinaire donnait la parole à plusieurs intervenants :

– une psychologue, Cristel Carillo : communiquer sur la surdité, un enjeu majeur dans l’insertion professionnelle des sourds et malentendants

– deux audioprothésistes, Jonathan Flament et Cathy-Anne Guyon : accessibilité et handicap auditif, état des lieux et enjeux réglementaires, aides techniques actuelles

– une troisième personne spécialiste de la surdité dans l’aménagement de poste de travail, Denise Attia : aménager le travail pour les personnes sourdes et malentendantes

La première partie m’a parue particulièrement intéressante dans le sens où elle abordait les difficultés rencontrées en faisant le parallèle entre sourds signants et sourds oralisants.

On constate, ce qui semble assez paradoxal, qu’il y a davantage de difficultés d’intégration chez les sourds oralisants que chez ceux pratiquant la LSF (Langue des Signes Française).

Les raisons sont les suivantes :

– La Langue des Signes suscite curiosité et fascination

– Elle marque davantage la surdité donc la différence

– La nécessité d’aménager l’échange est plus évidente

– Les personnes sourdes signantes sont souvent plus affirmées dans leurs besoins

Envers les sourds oralisants, les exigences sont souvent plus importantes car

leurs difficultés sont plus difficiles à évaluer et peuvent être minimisées

On leur propose parfois des tâches inadaptées à leur handicap car ils s’expriment bien à l’oral.

Ils ont du mal à évaluer et à exprimer leurs difficultés et leurs limites

D’où, les souffrances de la personne sourde pour laquelle :

le parcours d’intégration est souvent difficile

La personne sourde oralisante fait souvent beaucoup d’efforts pour s’intégrer et s’adapter aux exigences de l’environnement

Elle ne veut pas gêner ses interlocuteurs

Elle n’a pas toujours conscience de l’importance de ses efforts et s’épuise

Elle peut se sentir incomprise et en souffrir, s’isoler

Elle peut se dévaloriser et perdre confiance dans ses capacités et compétences

Elle présente un risque accru de burn-out et de dépression

Les différentes solutions proposées sont les suivantes :

instaurer un climat de confiance

Aider la personne sourde à trouver des repères dans son environnement de travail

L’encourager à parler de sa surdité, à exprimer ses besoins en matière de communication et dans le travail, sans la brusquer

Ne pas hésiter à faire appel à des professionnels pour des actions de sensibilité à la surdité et de médiation, pour une meilleure insertion professionnelle de la personne sourde et une meilleure compréhension de la surdité.

D’une façon plus globale, les situations d’écoute difficiles pour un sourd ou malentendant :

vie quotidienne : transports, lieux publics, administrations, etc

Loisirs : musique, théâtre, concert, …

Les interactions : téléphone, restaurant, dîner de famille

L’information : télévision, radio

Le travail : accès à l’entretien, environnement de travail

L’enseignement : école, université

Le sport

La seconde partie effectuée par les deux audioprothésistes concernait l’accessibilité et le handicap dans son cadre légal et technique et n’était pas quelque chose de bien nouveau pour moi.

Ont été énoncés :

la définition du handicap, d’après la loi du 11 février 2005 :

Le handicap résulte de la limitation d’activité ou de participation à la vie en société en raison d’une altération durable : fonction(s) physique(s), sensorielle(s), mentale(s), cognitive(s) ou trouble(s) psychique(s), polyhandicapé ou trouble de santé invalidant.

Les lois principales

loi n°2005-102 du 11 février 2005 : implique l’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) à tous types de handicap (accès, information, circulation)

Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 : porte dur l’enseignement supérieur, obligation d’un schéma directeur pluriannuel pour l’accessibilité des étudiants

Un récapitulatif des solutions techniques actuelles a été rondement mené :

La BIM, toujours présente et sollicitée par les participants au we binaire,

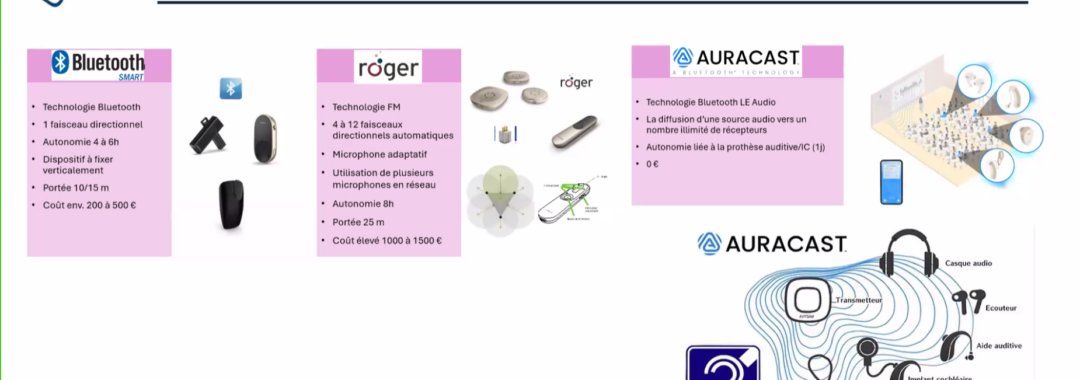

Le système du Bluetooth,

Le dispositif Roger,

La technique Auracast pas encore répandue, mais présente dans les appareils de dernière génération (mais non activée) et prévue à court terme (1, 2 ou 3 ans semble-t-il)

Le steaming est un peu la somme de tout cela ?

Quant au financement pour salariés et demandeur d’emploi, il est à réclamer aux organismes que nous connaissons tous bien :

– AGEFIPH (salariés du secteur Privé)

– FIPHFP (agents du Public)

Dans un cadre privé non professionnel, le financement des accessoires peut-être obtenu par l’obtention de la PCH ou Prestation Compensatoire du Handicap auprès de la MDPH : le parcours du combattant habituel !

Pour conclure, je me dis que les différentes technologies abordées mériteraient d’être approfondies dans une prochaine PO. Je sais que les micros sont utilisés par certains adhérents de l’ALDSM alors que peu d’audio-prothésistes en parlent…

Personnellement, j’ai parfois un peu de mal à m’y retrouver entre les différentes technologies !

Laurence